“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。借问酒家何处有?牧童遥指杏花村。”这首《清明》描绘了清明时节细雨纷纷、行人心绪沉重的景象。然而,清明节在我国传统文化中并非只是一个悲伤的日子,它还是一个重要的节气和民间传统节日,有着丰富的文化内涵和深厚的历史底蕴。

清明节,又称踏青节、扫墓节,是我国民间传统节日之一,时间一般在公历的4月4日至6日之间。它源于周代的寒食节,逐渐演变成了今天的清明节。清明节主要是为了纪念先人,扫墓祭祖,同时也是春天踏青、欣赏自然美景的好时节。

清明节有着悠久的历史和丰富的习俗。其中,扫墓祭祖是清明节最重要的传统习俗之一。在这一天,人们会带着鲜花、食物、纸钱等祭品,来到祖先的墓前,清理墓地周围的杂草,焚烧纸钱,祭拜祖先,以表达对先人的怀念和敬意。此外,还有踏青、放风筝、插柳、吃寒食等习俗。

如果你把清明节看做一个单纯纪念先人的日子,那你可太不了解它了,清明还有着深厚的文化内涵和历史意义。清明节是我国传统的二十四节气之一,标志着春季的到来。在这个时节,大地回春,万物复苏,生机盎然。人们把清明节看作是一个过渡,从冬天的沉寂和死亡向春天的生机和生命过渡。因此,清明节也是一个庆祝生命、赞美自然的日子。

在清明节这一天,人们会出门踏青,欣赏大自然的美景。他们漫游在山川之间,呼吸着新鲜的空气,感受着春天的气息。同时,人们还会放风筝,让风筝在蓝天白云之间翱翔。这些活动既锻炼了身体,又陶冶了情操,体现了人们对生活的热爱和对自然的敬畏。

清明节还有许多美丽的传说和故事。其中,最著名的当数寒食节的由来。寒食节是清明节的前一天,是为了纪念春秋时期晋国忠臣介子推而设立的。据传,介子推曾为了救国君,偷偷地割下了自己的一块肉,用烧红的石头烙熟后献给国君。国君为了纪念他的忠诚,将寒食节定为禁火节,让人们在这一天不得生火,只能吃冷食。

清明节作为我国的传统节日,不仅有着丰富的文化内涵和历史意义,还体现了我国人民对生命、自然和忠诚、友谊的尊重和热爱。它让我们在忙碌的生活中,停下来思考生命的意义,缅怀先人的恩德,同时也是我们传承文化、弘扬民族精神的重要载体。

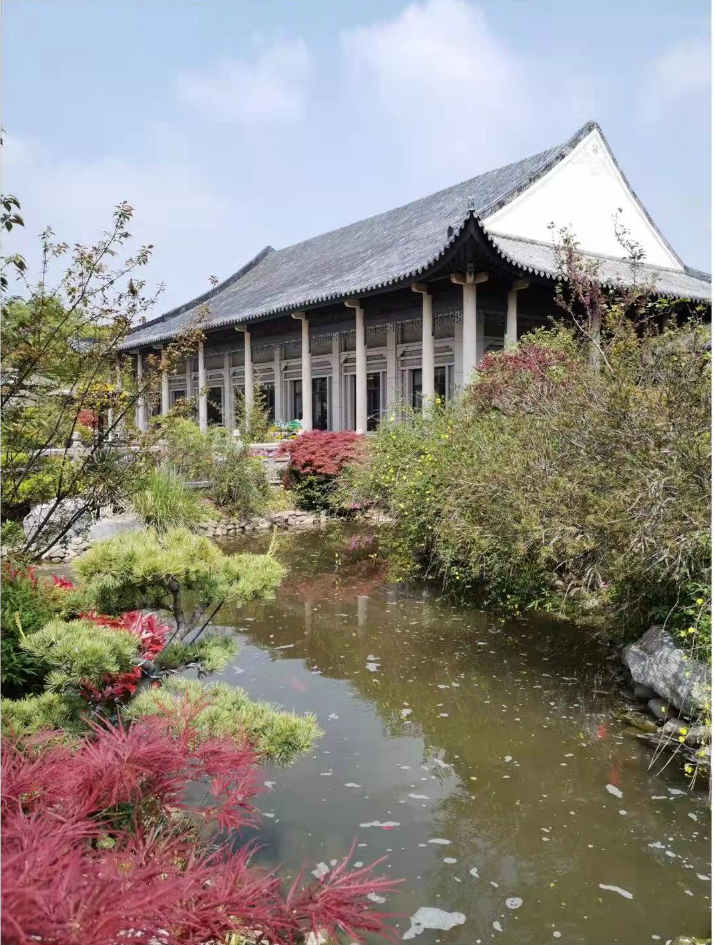

- 地址:上海市崇明区新河镇草港公路3188号

- Copyright © 2024 上海瀛新园陵园有限公司 All Rights Reserved

沪公网安备 31023002000193号

沪ICP备13037750号-1- 网站建设:中夕科技

-

-

400-921-0601